“Certo dia, passeava pela Foz do Arelho. No areal, junto a umas barracas, percebi a conversa entre dois homens. Enquanto sussurravam sobre Peniche, a água fria e gélida do mar inundou os meus pés. Arrepiei-me”. A memória vem da infância, de uma altura em que Caxias pouco dizia a Ana Cristina Silva. Mas nesse arrepio, sente a autora, morava um prenúncio, como se o corpo antecipasse o que a mente veio mais tarde a descobrir.

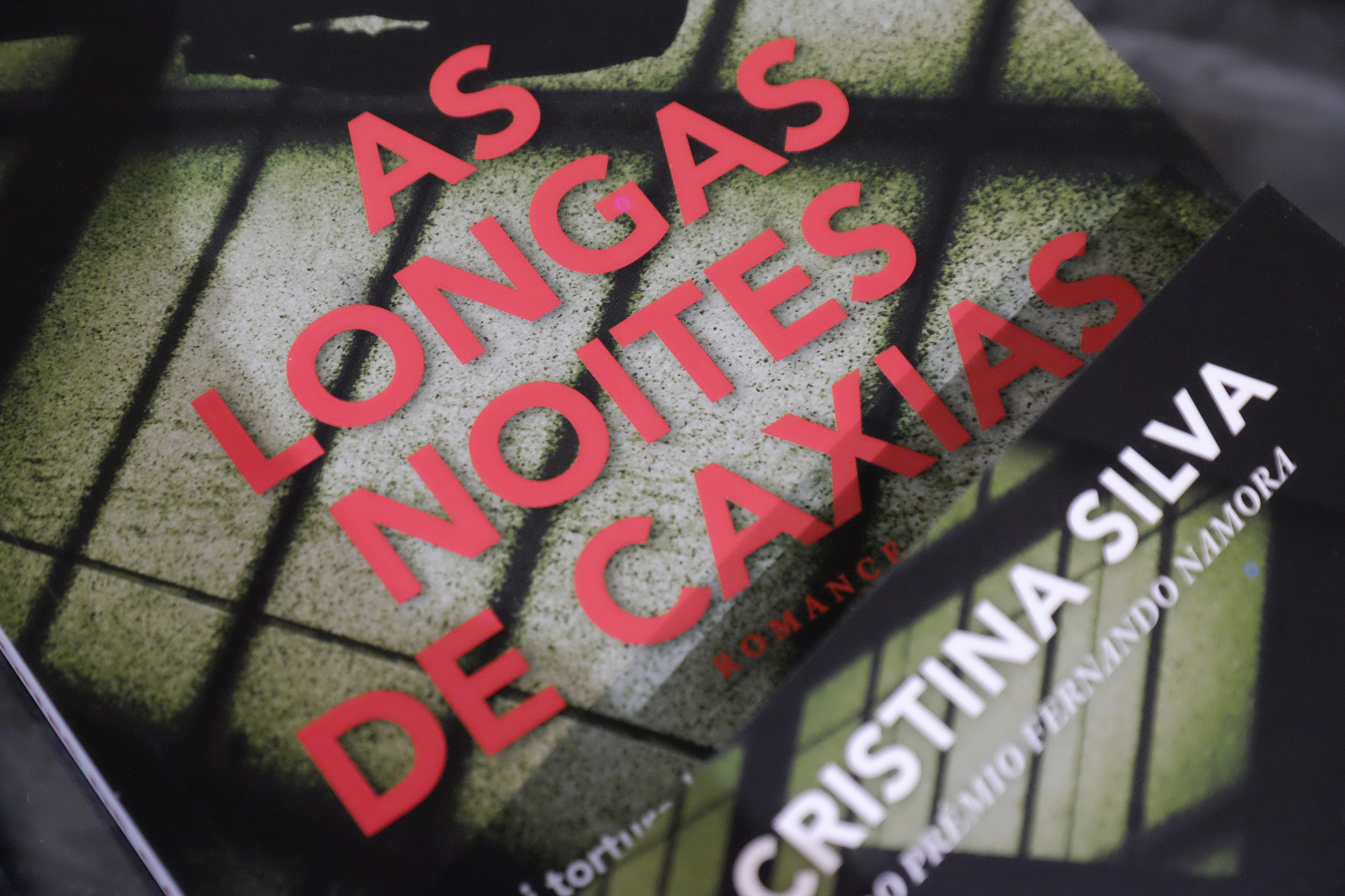

O prenúncio desaguou em “As Longas Noites de Caxias” (Planeta), o mais recente romance de Ana Cristina Silva, que foi no sábado apresentado no Mira FORUM, em Campanhã.

O 13º romance da escritora relata a história de duas mulheres que coexistiram no tempo e no espaço, mas que não podiam estar mais afastadas. O que as separava? “Uma foi torturada, a outra tinha prazer em torturar”.

“Laura é uma resistente antifascista. É, para mim, um símbolo de todos os jovens que resistiram na época e que fizeram uma militância ativa, contra a guerra colonial, contra as condições de vida das pessoas, contra o fascismo em geral. A Laura é essa personagem”, descreve Ana Cristina Silva ao JPN.

“Também houve monstros na PIDE”

A resistente foi presa pela PIDE à porta da Faculdade de Letras de Lisboa no dia 3 de maio de 1973. Da liberdade dos corredores da universidade passou para a prisão e opressão de Caxias.

Aí encontrou Leninha, “a torturadora”, como refere a autora. “Esta tem a particularidade de ser mulher e a curiosidade literária e histórica de ser baseada na Madalena Oliveira. As pessoas não nascem torturadoras, nascem torturadas. É o relato de uma sádica. Como houve monstros nas SS, também houve monstros na PIDE”, reflete a vencedora do Prémio Fernando Namora de 2017 com o romance “A Noite não é Eterna”.

No mundo claustrofóbico da polícia política, tudo parecia normal, até tratar pelo diminutivo uma mulher que levava ao superlativo o sofrimento físico e psicológico.

Capa do livro apresentado este sábado no Porto. Foto: Patrícia Barbosa/Mira Fórum

Para a escritora “é mais fácil ficcionar do que respeitar a essência da pessoa”. Por isso, protegeu a verdadeira identidade de Laura Branco e este aspeto influenciou o processo e a escrita do livro: “Escrevi a primeira versão na primeira pessoa, o que dava um registo mais intimista. Este livro são duas histórias cuja ligação, no fundo, é o julgamento da PIDE, que realmente aconteceu. Quando chegou mais à parte da PIDE, eu não consegui fazer na primeira pessoa, não consegui, causava-me repulsa. Acho que literariamente seria até mais interessante fazer isso, mas não consegui”.

“A maldade é sempre interessante do ponto de vista literário, também impressiona”, afirma a autora. Do julgamento a que se refere resultou uma pena efetiva de quatro anos. Leninha nunca se retratou.

Se a originalidade deste romance é trazer para a luz as trevas de uma mulher torturadora da PIDE, quem mais a impressionou foi necessariamente Laura Branco. “Ela é baseada numa presa política real, que eu conheci, que entrevistei e a maior parte dos factos do que se passou em Caxias é baseado em testemunhos dela”, conta.

João Gobern apresentou o livro de Ana Cristina Silva. Foto: Patrícia Barbosa/Mira Fórum

É difícil imaginar a realidade dos jovens da década de 60 e 70 do século passado pelos olhos da geração millenial. É também por isso que este livro segundo a escritora “tenta ser um pouco pedagógico. Quando se diz tão facilmente que no tempo de Salazar é que era bom, que havia respeitinho, é a completa ignorância, porque se calhar os jovens conhecem mais o nazismo do que o fascismo português”.

A história deste livro, centrada na PIDE e em duas mulheres, tem na opinião da autora o duplo propósito de “fazer o necessário agradecimento aos resistentes antifascistas” e contrariar nos novos e menos novos, a ideia de “ah, se calhar não era assim tau mau”.

“Veio a euforia do pós- 25 de Abril e achou-se que tudo isso ficou resolvido. Começa agora, 45 anos depois, o necessário agradecimento a estas pessoas, independentemente do partido ou do movimento a que pertenciam e sobretudo os jovens que desconhecem por completo”.

A chegada da liberdade alterou o papel da mulher na sociedade portuguesa, mas ainda se encontram reminiscências de hábitos e costumes do Estado Novo. A subserviência da mulher perante o homem nessa época, em que “os homicídios por adultério nem sequer eram sancionados”, traz-nos à memória muitas frases “batidas” de violência doméstica. Leninha persegue, maltrata, tortura. Laura é torturada, mas resiste. Combate o bom combate.

Ana Cristina Silva não conheceu Caxias, mas conheceu o Aljube. Hoje transformada em museu da resistência antifascista, a antiga cadeia política exibe inúmeras fotos de prisioneiros que a autora descreve “de olhar tenso”. Como para a escritora e psicóloga educacional “os números não têm alma” e os gráficos apenas “mostram a seco a miséria do Estado Novo”, o livro tenta retratar “aquilo que as fotos e os seus números não conseguem mostrar – o medo”. A devastação psicológica.

A escritora considera-se uma “agitadora”. O vício e o prazer em escrever cria o desejo de “entrar no espaço e no sentimento através da linguagem”. Deseja convictamente que “as consciências se agitem”.

“Eu não escolho temas fúteis. A escrita para mim tem uma função política. Eu escolho esses temas mais violentos para pôr um espelho, porque é importante que as pessoas rejeitem, não queiram aquilo”, sublinha, para concluir: “sobretudo numa época em que vemos outra vez regimes de extrema-direita e quase ditatoriais a emergirem, é importante que as pessoas vejam o que é que aconteceu de forma a que não se repita”.

Artigo editado por Filipa Silva